党的十八大以来,绿色发展成为时代发展的主旋律和最强音。对露天坑的安全治理,可以较好的减弱地下开采与周边重要构筑物的影响,解决尾矿库的建设与征地问题,为企业和社会带来较好的经济效益和社会效益

目前国内在露天采坑治理方面采取的技术措施主要有尾砂胶结充填治理露天采坑方案、废石回填方式治理露天采坑方案、尾矿湿排方式治理露天采坑方案、尾矿压滤干堆方式治理露天采坑方案以及露天边坡加固治理露天采坑方案。

从全国范围来看,目前仅小部分矿山对露天盆进行了相关治理,相关技术尚不成熟。对露天盆及塌陷区的治理目前处于起步阶段。因此,矿山露天盆及塌陷区恢复治理综合技术研究已经成为矿山设计行业的潮流所趋。

充填治理分析:

1.根据矿山现状,对矿山现有露天盆边坡稳定性进行分析研究,针对矿山实际情况,对露天盆及塌陷区治 理的治理方式进行研究,提出切实可行的实施方案;

2.对治理后的露天采场稳定性及对井下采矿的影响进行分析研究;

3.对露天盆及塌陷区对生态环境破坏的影响情况进行分析评价;

4.对治理后的露天盆及塌陷区生态恢复进行研究,恢复破坏前的原有生态功能;

露天盆体积核算:

以1298m水平(封闭圈)为界,分为Ⅰ期、Ⅱ期工程。Ⅰ期工程充填以露天盆底1268m标高为底,封闭圈1298m标高为顶;Ⅱ期工程充填以封闭圈1298m标高为底,1430m标高为顶。

- 设计采用矿业软件DIMINE对露天盆封闭圈以下体积进行了估算,估算结果为121.82×104m³。

- 厂坝矿区约有240×104t矿石需采用无底柱分段崩落采矿法回采,因此后续矿山将新产生约79.21×104m³空区

- 综上所述,封闭圈以下体积共约为201.03×104m³。

- 充填体边坡坡比为1:3(18.4°)。露天盆封闭圈以上体积进行了估算,估算结果为544.91×104m³。

- 李家沟废石场塌陷区空区体积约为20×104m³

通过分析采用全尾砂+水泥+水的胶结充填工艺,根据矿山实际情况,尾砂浆经深锥浓密机浓密后底流浓度最大值为68%,为更好的进行露天坑恢复治理研究,进行了充填试验,以便为提供数据支撑。主要对尾砂基本物理性质、充填材料流变特性、充填材料强度进行相关试验及分析。

本案例充填配比实验结果:

充填配比确定:

一期治理工程:1:20~1:25

二期治理工程:1:10~1:15

治理方案:

沿充填站至东边坡斜坡道回风井公路敷设2条φ203×10无缝钢管,至李家沟塌陷区时,引一条支管线路进入李家沟塌陷区,主管路继续经3#隧道通往露天盆1430m平台后沿露天边坡继续向下敷设,经1394m平台到达1358m平台后,主管末端可接聚乙烯增强塑料管以漫灌方式进行充填作业。

辅助措施:

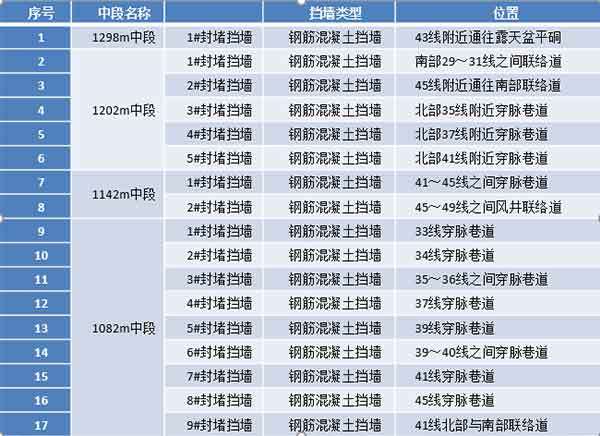

- 井下封堵挡墙型式采用钢筋混凝土挡墙,封堵长度为10m。

- 在3#隧道出口、1430m平台适当位置处设值班室,内设电话。

- 在1358m平台适当位置处设照明设施及视频监控设施。

- 1298m平台处四周设铁丝网围栏。

露天盆治理工程一期稳定性分析:

- 本次计算研究范围涉及的岩体介质均当成弹塑性材料处理,适用于莫尔-库仑破坏准则。模型边界约束采用位移约束的边界条件。模型底部及左右方向边界均取X,Y 两个方向的约束,上边界为地表,取自由边界。

- 本次模拟的最低中段1022m离封闭圈最大为280m左右,因此本次模拟计算中初始地应力场仅按岩体自重应力场考虑,即垂直应力按岩体自重计算,水平应力按泊松效应计算。

露天盆治理工程二期稳定性分析:

二期充填工程以1298m标高为底,1430m标高为顶对原露天边坡进行治理后,最终形成的充填体边坡坡比为1:3(18.4°),需要对形成的充填体坡面进行稳定性分析。

- 二期工程最终形成的充填体边坡在自重+地下水和自重+地下水+地震力两种工况条件下总体均是稳定的。

- 在边坡局部风化破碎地段实际工作中应加强位移、应力等监测,采取金属网等支护措施,防止出现垮塌、滑坡等现象出现。

- 地下生产过程中应加强边坡位移、应力和地下水等监测,发现局部失稳地段应采取金属网、喷锚支护和抗滑桩等治理措施,确保安全生产。

- 矿山应每5年委托有资质单位对边坡进行检测和边坡稳定性分析。

生态恢复治理研究:

评估区范围为厂坝矿区露天盆及李家沟塌陷区,评估区总面积为:677842m²,其中厂坝矿区露天盆为666864 m²,李家沟塌陷区为10979 m²。将露天采坑采用本次设计的充填料浆充填处理后,在充填体表面采取平整、覆土、植草等措施,复垦为其他草地。